急性心不全治療ガイドライン(2011年改訂版)

Guidelines for Treatment of Acute Heart Failure( JCS 2011)

Guidelines for Treatment of Acute Heart Failure( JCS 2011)

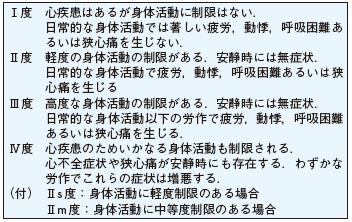

Ⅰ度 心疾患はあるが身体活動に制限はない.

日常的な身体活動では著しい疲労,動悸,呼吸困難あ

るいは狭心痛を生じない.

Ⅱ度 軽度の身体活動の制限がある.安静時には無症状.

日常的な身体活動で疲労,動悸,呼吸困難あるいは狭

心痛を生じる

Ⅲ度 高度な身体活動の制限がある.安静時には無症状.

日常的な身体活動以下の労作で疲労,動悸,呼吸困難

あるいは狭心痛を生じる.

Ⅳ度 心疾患のためいかなる身体活動も制限される.

心不全症状や狭心痛が安静時にも存在する.わずかな

労作でこれらの症状は増悪する.

(付) Ⅱs度:身体活動に軽度制限のある場合

Ⅱm度:身体活動に中等度制限のある場合

日常的な身体活動では著しい疲労,動悸,呼吸困難あ

るいは狭心痛を生じない.

Ⅱ度 軽度の身体活動の制限がある.安静時には無症状.

日常的な身体活動で疲労,動悸,呼吸困難あるいは狭

心痛を生じる

Ⅲ度 高度な身体活動の制限がある.安静時には無症状.

日常的な身体活動以下の労作で疲労,動悸,呼吸困難

あるいは狭心痛を生じる.

Ⅳ度 心疾患のためいかなる身体活動も制限される.

心不全症状や狭心痛が安静時にも存在する.わずかな

労作でこれらの症状は増悪する.

(付) Ⅱs度:身体活動に軽度制限のある場合

Ⅱm度:身体活動に中等度制限のある場合

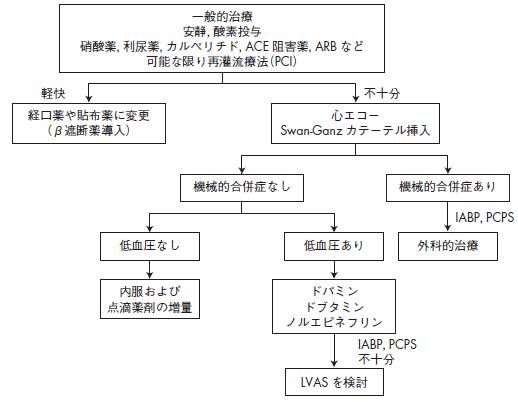

一般的治療

安静,酸素投与

硝酸薬,利尿薬,カルペリチド,ACE 阻害薬,ARB など

可能な限り再灌流療法(PCI)

心エコー

Swan-Ganz カテーテル挿入

経口薬や貼布薬に変更

(β遮断薬導入)

軽快不十分

IABP,PCPS

機械的合併症なし機械的合併症あり

外科的治療

IABP,PCPS

不十分

LVAS を検討

低血圧なし低血圧あり

ドパミン

ドブタミン

ノルエピネフリン

内服および

点滴薬剤の増量

安静,酸素投与

硝酸薬,利尿薬,カルペリチド,ACE 阻害薬,ARB など

可能な限り再灌流療法(PCI)

心エコー

Swan-Ganz カテーテル挿入

経口薬や貼布薬に変更

(β遮断薬導入)

軽快不十分

IABP,PCPS

機械的合併症なし機械的合併症あり

外科的治療

IABP,PCPS

不十分

LVAS を検討

低血圧なし低血圧あり

ドパミン

ドブタミン

ノルエピネフリン

内服および

点滴薬剤の増量

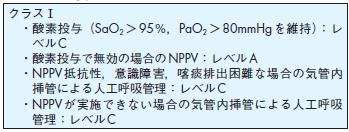

クラスⅠ

・ 酸素投与(SaO2>95%,PaO2>80mmHgを維持):レ

ベルC

・酸素投与で無効の場合のNPPV:レベルA

・ NPPV抵抗性,意識障害,喀痰排出困難な場合の気管内

挿管による人工呼吸管理:レベルC

・ NPPVが実施できない場合の気管内挿管による人工呼吸

管理:レベルC

・ 酸素投与(SaO2>95%,PaO2>80mmHgを維持):レ

ベルC

・酸素投与で無効の場合のNPPV:レベルA

・ NPPV抵抗性,意識障害,喀痰排出困難な場合の気管内

挿管による人工呼吸管理:レベルC

・ NPPVが実施できない場合の気管内挿管による人工呼吸

管理:レベルC

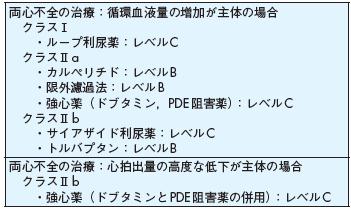

両心不全の治療:循環血液量の増加が主体の場合

クラスⅠ

・ループ利尿薬:レベルC

クラスⅡa

・カルペリチド:レベルB

・限外濾過法:レベルB

・強心薬(ドブタミン,PDE阻害薬):レベルC

クラスⅡb

・サイアザイド利尿薬:レベルC

・トルバプタン:レベルB

両心不全の治療:心拍出量の高度な低下が主体の場合

クラスⅡb

・強心薬(ドブタミンとPDE阻害薬の併用):レベルC

クラスⅠ

・ループ利尿薬:レベルC

クラスⅡa

・カルペリチド:レベルB

・限外濾過法:レベルB

・強心薬(ドブタミン,PDE阻害薬):レベルC

クラスⅡb

・サイアザイド利尿薬:レベルC

・トルバプタン:レベルB

両心不全の治療:心拍出量の高度な低下が主体の場合

クラスⅡb

・強心薬(ドブタミンとPDE阻害薬の併用):レベルC

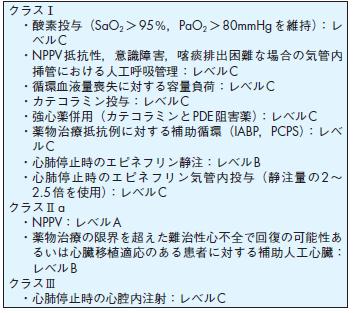

クラスⅠ

・ 酸素投与(SaO2>95%,PaO2>80mmHgを維持):レ

ベルC

・ NPPV抵抗性,意識障害,喀痰排出困難な場合の気管内

挿管における人工呼吸管理:レベルC

・循環血液量喪失に対する容量負荷:レベルC

・カテコラミン投与:レベルC

・強心薬併用(カテコラミンとPDE阻害薬):レベルC

・ 薬物治療抵抗例に対する補助循環(IABP,PCPS):レベ

ルC

・心肺停止時のエピネフリン静注:レベルB

・ 心肺停止時のエピネフリン気管内投与(静注量の2~

2.5倍を使用):レベルC

クラスⅡa

・NPPV:レベルA

・ 薬物治療の限界を超えた難治性心不全で回復の可能性あ

るいは心臓移植適応のある患者に対する補助人工心臓:

レベルB

クラスⅢ

・心肺停止時の心腔内注射:レベルC

・ 酸素投与(SaO2>95%,PaO2>80mmHgを維持):レ

ベルC

・ NPPV抵抗性,意識障害,喀痰排出困難な場合の気管内

挿管における人工呼吸管理:レベルC

・循環血液量喪失に対する容量負荷:レベルC

・カテコラミン投与:レベルC

・強心薬併用(カテコラミンとPDE阻害薬):レベルC

・ 薬物治療抵抗例に対する補助循環(IABP,PCPS):レベ

ルC

・心肺停止時のエピネフリン静注:レベルB

・ 心肺停止時のエピネフリン気管内投与(静注量の2~

2.5倍を使用):レベルC

クラスⅡa

・NPPV:レベルA

・ 薬物治療の限界を超えた難治性心不全で回復の可能性あ

るいは心臓移植適応のある患者に対する補助人工心臓:

レベルB

クラスⅢ

・心肺停止時の心腔内注射:レベルC

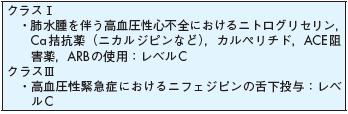

クラスⅠ

・ 肺水腫を伴う高血圧性心不全におけるニトログリセリン,

Ca拮抗薬(ニカルジピンなど),カルペリチド,ACE阻

害薬,ARBの使用:レベルC

クラスⅢ

・ 高血圧性緊急症におけるニフェジピンの舌下投与:レベ

ルC

・ 肺水腫を伴う高血圧性心不全におけるニトログリセリン,

Ca拮抗薬(ニカルジピンなど),カルペリチド,ACE阻

害薬,ARBの使用:レベルC

クラスⅢ

・ 高血圧性緊急症におけるニフェジピンの舌下投与:レベ

ルC

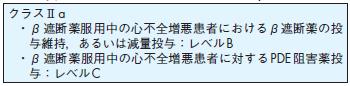

クラスⅡa

・ β 遮断薬服用中の心不全増悪患者におけるβ遮断薬の投

与維持,あるいは減量投与:レベルB

・ β 遮断薬服用中の心不全増悪患者に対するPDE阻害薬投

与:レベルC

・ β 遮断薬服用中の心不全増悪患者におけるβ遮断薬の投

与維持,あるいは減量投与:レベルB

・ β 遮断薬服用中の心不全増悪患者に対するPDE阻害薬投

与:レベルC

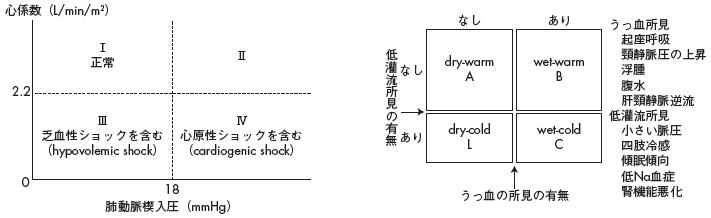

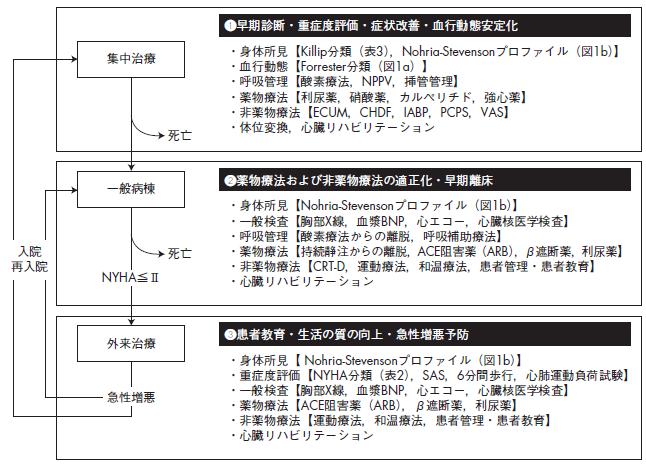

・身体所見【Killip分類(表3),Nohria-Stevensonプロファイル(図1b)】

・血行動態【Forrester分類(図1a)】

・呼吸管理【酸素療法,NPPV,挿管管理】

・薬物療法【利尿薬,硝酸薬,カルペリチド,強心薬】

・非薬物療法【ECUM,CHDF,IABP,PCPS,VAS】

・体位変換,心臓リハビリテーション

❶早期診断・重症度評価・症状改善・血行動態安定化

集中治療

・身体所見【Nohria-Stevensonプロファイル(図1b)】

・一般検査【胸部X線,血漿BNP,心エコー,心臓核医学検査】

・呼吸管理【酸素療法からの離脱,呼吸補助療法】

・薬物療法【持続静注からの離脱,ACE阻害薬(ARB),β遮断薬,利尿薬】

・非薬物療法【CRT-D,運動療法,和温療法,患者管理・患者教育】

・心臓リハビリテーション

❷薬物療法および非薬物療法の適正化・早期離床

一般病棟

・身体所見【 Nohria-Stevensonプロファイル(図1b)】

・重症度評価【NYHA分類(表2),SAS,6分間歩行,心肺運動負荷試験】

・一般検査【胸部X線,血漿BNP,心エコー,心臓核医学検査】

・薬物療法【ACE阻害薬(ARB),β遮断薬,利尿薬】

・非薬物療法【運動療法,和温療法,患者管理・患者教育】

・心臓リハビリテーション

❸患者教育・生活の質の向上・急性増悪予防

外来治療

死亡

入院死亡

再入院NYHA≦Ⅱ

急性増悪

・血行動態【Forrester分類(図1a)】

・呼吸管理【酸素療法,NPPV,挿管管理】

・薬物療法【利尿薬,硝酸薬,カルペリチド,強心薬】

・非薬物療法【ECUM,CHDF,IABP,PCPS,VAS】

・体位変換,心臓リハビリテーション

❶早期診断・重症度評価・症状改善・血行動態安定化

集中治療

・身体所見【Nohria-Stevensonプロファイル(図1b)】

・一般検査【胸部X線,血漿BNP,心エコー,心臓核医学検査】

・呼吸管理【酸素療法からの離脱,呼吸補助療法】

・薬物療法【持続静注からの離脱,ACE阻害薬(ARB),β遮断薬,利尿薬】

・非薬物療法【CRT-D,運動療法,和温療法,患者管理・患者教育】

・心臓リハビリテーション

❷薬物療法および非薬物療法の適正化・早期離床

一般病棟

・身体所見【 Nohria-Stevensonプロファイル(図1b)】

・重症度評価【NYHA分類(表2),SAS,6分間歩行,心肺運動負荷試験】

・一般検査【胸部X線,血漿BNP,心エコー,心臓核医学検査】

・薬物療法【ACE阻害薬(ARB),β遮断薬,利尿薬】

・非薬物療法【運動療法,和温療法,患者管理・患者教育】

・心臓リハビリテーション

❸患者教育・生活の質の向上・急性増悪予防

外来治療

死亡

入院死亡

再入院NYHA≦Ⅱ

急性増悪

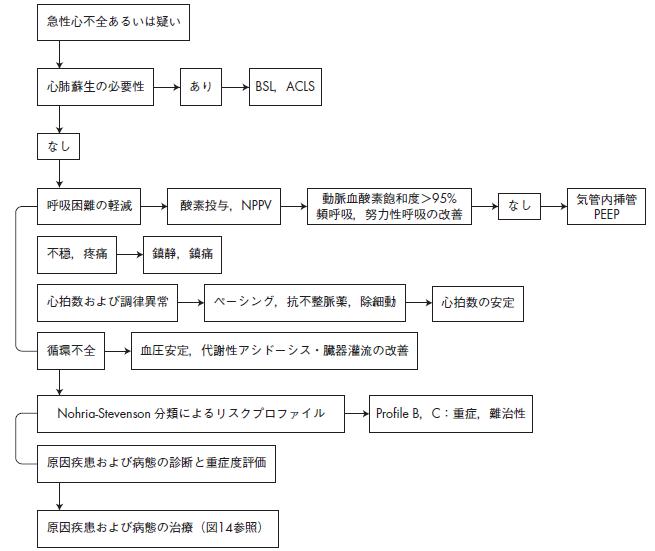

心肺蘇生の必要性あり

なし

呼吸困難の軽減 酸素投与,NPPV 動脈血酸素飽和度>95% なし

頻呼吸,努力性呼吸の改善

気管内挿管

PEEP

鎮静,鎮痛

心拍数および調律異常ペーシング,抗不整脈薬,除細動

循環不全血圧安定,代謝性アシドーシス・臓器灌流の改善

Nohria-Stevenson 分類によるリスクプロファイルProfile B,C:重症,難治性

原因疾患および病態の診断と重症度評価

心拍数の安定

BSL,ACLS

原因疾患および病態の治療(図14参照急性心不全あるいは疑い

不穏,疼痛

なし

呼吸困難の軽減 酸素投与,NPPV 動脈血酸素飽和度>95% なし

頻呼吸,努力性呼吸の改善

気管内挿管

PEEP

鎮静,鎮痛

心拍数および調律異常ペーシング,抗不整脈薬,除細動

循環不全血圧安定,代謝性アシドーシス・臓器灌流の改善

Nohria-Stevenson 分類によるリスクプロファイルProfile B,C:重症,難治性

原因疾患および病態の診断と重症度評価

心拍数の安定

BSL,ACLS

原因疾患および病態の治療(図14参照急性心不全あるいは疑い

不穏,疼痛

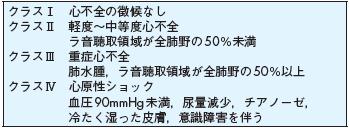

クラスⅠ 心不全の徴候なし

クラスⅡ 軽度~中等度心不全

ラ音聴取領域が全肺野の50%未満

クラスⅢ 重症心不全

肺水腫,ラ音聴取領域が全肺野の50%以上

クラスⅣ 心原性ショック

血圧90mmHg未満,尿量減少,チアノーゼ,

冷たく湿った皮膚,意識障害を伴う

クラスⅡ 軽度~中等度心不全

ラ音聴取領域が全肺野の50%未満

クラスⅢ 重症心不全

肺水腫,ラ音聴取領域が全肺野の50%以上

クラスⅣ 心原性ショック

血圧90mmHg未満,尿量減少,チアノーゼ,

冷たく湿った皮膚,意識障害を伴う

低灌流所見の有無

なし

なし

あり

ありうっ血所見

起座呼吸

頸静脈圧の上昇 浮腫 腹水 肝頸静脈逆流低灌流所見

小さい脈圧 四肢冷感 傾眠傾向 低Na血症

うっ血の所見の有無 腎機能悪化

dry-warm

A

wet-warm

B

dry-cold

L

wet-cold

C

なし

なし

あり

ありうっ血所見

起座呼吸

頸静脈圧の上昇 浮腫 腹水 肝頸静脈逆流低灌流所見

小さい脈圧 四肢冷感 傾眠傾向 低Na血症

うっ血の所見の有無 腎機能悪化

dry-warm

A

wet-warm

B

dry-cold

L

wet-cold

C

心係数(L/min/m2)

Ⅰ

正常

肺動脈楔入圧(mmHg)

Ⅲ

乏血性ショックを含む

(hypovolemic shock)

2.2

0 18

Ⅳ

心原性ショックを含む

(cardiogenic shock)

Ⅰ

正常

肺動脈楔入圧(mmHg)

Ⅲ

乏血性ショックを含む

(hypovolemic shock)

2.2

0 18

Ⅳ

心原性ショックを含む

(cardiogenic shock)

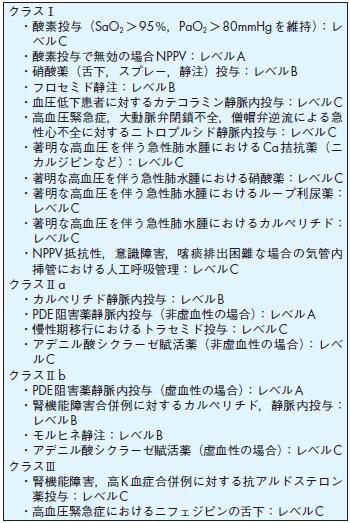

クラスⅠ

・ 酸素投与(SaO2>95%,PaO2>80mmHgを維持):レ

ベルC

・酸素投与で無効の場合NPPV:レベルA

・硝酸薬(舌下,スプレー,静注)投与:レベルB

・フロセミド静注:レベルB

・ 血圧低下患者に対するカテコラミン静脈内投与:レベルC

・ 高血圧緊急症,大動脈弁閉鎖不全,僧帽弁逆流による急

性心不全に対するニトロプルシド静脈内投与:レベルC

・ 著明な高血圧を伴う急性肺水腫におけるCa拮抗薬(ニ

カルジピンなど):レベルC

・ 著明な高血圧を伴う急性肺水腫における硝酸薬:レベルC

・ 著明な高血圧を伴う急性肺水腫におけるループ利尿薬:

レベルC

・ 著明な高血圧を伴う急性肺水腫におけるカルペリチド:

レベルC

・ NPPV抵抗性,意識障害,喀痰排出困難な場合の気管内

挿管における人工呼吸管理:レベルC

クラスⅡa

・カルペリチド静脈内投与:レベルB

・PDE阻害薬静脈内投与(非虚血性の場合):レベルA

・慢性期移行におけるトラセミド投与:レベルC

・ アデニル酸シクラーゼ賦活薬(非虚血性の場合):レベ

ルC

クラスⅡb

・PDE阻害薬静脈内投与(虚血性の場合):レベルA

・ 腎機能障害合併例に対するカルペリチド,静脈内投与:

レベルB

・モルヒネ静注:レベルB

・アデニル酸シクラーゼ賦活薬(虚血性の場合):レベルC

クラスⅢ

・ 腎機能障害,高K血症合併例に対する抗アルドステロン

薬投与:レベルC

・高血圧緊急症におけるニフェジピンの舌下:レベルC

・ 酸素投与(SaO2>95%,PaO2>80mmHgを維持):レ

ベルC

・酸素投与で無効の場合NPPV:レベルA

・硝酸薬(舌下,スプレー,静注)投与:レベルB

・フロセミド静注:レベルB

・ 血圧低下患者に対するカテコラミン静脈内投与:レベルC

・ 高血圧緊急症,大動脈弁閉鎖不全,僧帽弁逆流による急

性心不全に対するニトロプルシド静脈内投与:レベルC

・ 著明な高血圧を伴う急性肺水腫におけるCa拮抗薬(ニ

カルジピンなど):レベルC

・ 著明な高血圧を伴う急性肺水腫における硝酸薬:レベルC

・ 著明な高血圧を伴う急性肺水腫におけるループ利尿薬:

レベルC

・ 著明な高血圧を伴う急性肺水腫におけるカルペリチド:

レベルC

・ NPPV抵抗性,意識障害,喀痰排出困難な場合の気管内

挿管における人工呼吸管理:レベルC

クラスⅡa

・カルペリチド静脈内投与:レベルB

・PDE阻害薬静脈内投与(非虚血性の場合):レベルA

・慢性期移行におけるトラセミド投与:レベルC

・ アデニル酸シクラーゼ賦活薬(非虚血性の場合):レベ

ルC

クラスⅡb

・PDE阻害薬静脈内投与(虚血性の場合):レベルA

・ 腎機能障害合併例に対するカルペリチド,静脈内投与:

レベルB

・モルヒネ静注:レベルB

・アデニル酸シクラーゼ賦活薬(虚血性の場合):レベルC

クラスⅢ

・ 腎機能障害,高K血症合併例に対する抗アルドステロン

薬投与:レベルC

・高血圧緊急症におけるニフェジピンの舌下:レベルC

総論で述べた急性心不全の6病態(表1)はそれぞれが独立した概念ではない.共通領域が交絡している27).いずれの病態においても,図3に従っ

て初期対応にあたり,救急処置室,CCUやICUなどに収容し,Killip分類(表3),Nohria-Stevensonプロファイル(図1b),心エコー検査,動脈血液ガス

分析,さらに必要な場合にはSwan-Ganz カテーテル法による血行動態評価(図1a)により重症度評価とそれに基づいた治療法の選択を行う(図9).

うっ血所見がある患者では,肺うっ血,体うっ血,あるいはその両者の合併の有無を診断する.特に,肺血管床への血流再配分が主体のうっ血か,体

液過剰が主体のうっ血かを鑑別し,前者の場合は血管拡張薬を使用し,後者の場合は主に利尿薬を使用した治療を行う28).末梢循環不全の所見が

ある低血圧(90mmHg未満)の患者ではカテコラミン薬の静脈内投与が必要である.酸素投与やNPPVによる呼吸管理に次いで,ニトログリセリンや

硝酸イソソルビドスプレーの使用は初期介入として迅速で簡便な良い治療である.狭心症発作の寛解のみならず,急性心不全における肺うっ血・肺水

腫の軽減(血圧低下がない場合)にも有効である.治療抵抗性で難治例では, 気管内挿管による呼吸管理, 限外濾過療法(ECUM),持続性血液濾

過透析(CHDF),大動脈内バルーンパンピング(IABP),経皮的心肺補助装置(PCPS),心室補助装置(VAS)などを動員する(Ⅲ.5.3.参照).救

急処置室や集中治療室から解放された患者は循環器病棟や一般病棟で管理し,さらに独歩可能で穏やかな家庭生活が可能と評価されると外来管

理となる.外来治療では生命予後改善,繰返し入院の予防,生活の質(QOL)の改善,心不全増悪予防が到達目標となる.外来通院での心不全管

理は慢性心不全診療ガイドラインに準拠する.

総論に挙げた6病態の中で主なものについて以下に特徴を示した.高拍出性心不全は急性非代償性心不全を参照しながら対応し,その原因疾患を

明らかにする.急性右心不全についてはⅦ.2.を参照されたい.

①急性非代償性心不全

以下の1)と2)に細分され,高血圧性急性心不全,肺水腫,心原性ショックの基準を満たさないものと定義され,比較的心不全の徴候や症状は軽度

である.いずれの場合にも基本方針に準拠して治療し,図9に示す治療薬を用いる.一般病棟での内服薬増量で改善する患者もいる.

1)新規発症の急性心不全

まず症状を軽減すると同時に心不全の病態と重症度を診断する.根治的な介入を必要とする疾患や病態,例えば急性冠症候群,頻脈性や徐脈性

不整脈,急性弁膜疾患,心タンポナーデ,肺血栓塞栓症を鑑別する.根治的治療に良く反応すればほとんどの患者は軽微な心筋障害にて一過性の

急性心不全を発症するのみで,長期治療が必要でないことさえある.

2)慢性心不全の急性増悪

増悪因子(表9)の特定とその迅速な介入が効果的である.心筋虚血や不整脈のように新規発症の心臓要因より,むしろ服薬の受け入れ不足や水

分・塩分の摂取過剰などの心外要因が意外と多い29).心不全徴候や症状悪化から入院治療が開始されるまでの間に,レニン・アンジオテンシン・ア

ルドステロン系や交感神経系の活性がさらに亢進し,過剰な体液貯留を増強させる.安静や塩分制限だけで改善する患者もいる.利尿薬や血管拡張

薬の服薬励行を基本とした指導を行う.これらの介入で症状や血行動態の改善が不十分と評価された時のみ強心薬を追加する.急性期の強心薬治

療は血管拡張薬治療に比べ改善効果が乏しい30).また,短期間の強心薬の介入が必ずしも中・長期的予後の改善をもたらすわけではない

(OPTIME-CHF)31).末梢循環不全や腎機能障害を合併する患者は難治性になりやすい.

心不全の重症化には免疫反応および炎症反応などが強く関与している.急性期から中期・長期予後改善に向けた治療戦略をできるだけ早く構築す

る.まず,長期予後を改善する治療内容の適正化も必要である.すなわち,塩分制限,利尿薬,ACE阻害薬(不耐用の患者ではARB,またはISDN・

ヒドララジン併用),抗アルドステロン薬,心房細動合併例に対するジギタリス,などについて投与量と投与法を今一度適正化する.

また,慢性心不全の急性増悪患者でβ遮断薬が投与されている患者では,副作用として著しい徐脈や血圧低下を惹起している例以外は,β遮断薬を

中止せずに,継続するよう努める.あるいは漸次減量投与する(クラスⅡa,レベルB)(表16).もし避けられない場合には,それまでの投与量の半量

に減量する.また,β遮断薬投与患者ではカテコラミン薬の効果は減少する.PDE阻害薬やアデニル酸シクラーゼ賦活薬(Ⅲ.4.4.参照)が有効であ

り,心拍出量増加と肺毛細管圧低下が得られる(クラスⅡa,レベルC)(表17,42).

②高血圧性急性心不全

高血圧が原因疾患である.左室駆出率は正常か,あるいは低下していてもその程度は少ない.高血圧性急性心不全は肺うっ血を呈する.過剰体液

の貯留は少なく,肺血管床への体液シフトによって肺うっ血を発症する(vascular failure).心ポンプ機能が低下した急性心原性肺水腫[下記③]では

心不全の結果として高血圧を呈する.治療は血圧管理が基本である(表17,34参照).

③急性心原性肺水腫

急性心原性肺水腫の治療内容を表17に示す.病歴と左室容量負荷徴候(Ⅲ音,水泡音,胸部X線での肺うっ血像)により治療開始時期を判断する.

起座呼吸を呈し,動脈血酸素飽和度が90%未満を示すことが多い.基本方針に従って治療するが,肺うっ血が主体であるので迅速な呼吸管理と肺

うっ血への介入が重要である.呼吸管理は表18に従う(詳細はⅢ.5.2.人工呼吸管理参照).NPPVが症状軽減と動脈血酸素化,血行動態の改善

に効果的である18)-20),22).気管内挿管による人工呼吸管理をなるべく回避する.静脈ルートの確保前に,NPPVや硝酸薬舌下またはスプレー21)を

使用する.肺水腫を認める患者では利尿薬の反復投与よりも,少量の利尿薬後に血圧に注意しながら高用量の血管拡張薬を使用する32).血管拡張

作用と利尿作用の両者を併せ持つカルペリチドも有効である33),34).肺うっ血のみならず心拍出量低下を伴う患者では血管拡張作用を有する強心薬

(Inodilator)であるPDE阻害薬やアデニル酸シクラーゼ賦活薬を用いる.しかしながら,強心薬は必ずしも入院期間の短縮や予後の改善をもたらすわ

けではない.むしろ原因疾患が心筋虚血の患者では不利に作用する17).したがって原因疾患や病態に応じた強心薬の適応決定と至適投与量および

投与期間の設定が重要となる.血圧低下例や心拍出量低下例などでは強心薬の併用は避けられない.さらに重症患者や治療抵抗患者ではIABPな

どの補助循環法が適応となる.モルヒネの使用に際しては,肺うっ血の軽減,鎮静に有効であるが,急激な血圧低下,呼吸抑制,アシドーシス進行に

注意する.著明な高血圧患者では硝酸薬だけでなく,Ca拮抗薬使用(Ⅳ.2.,表17,34参照)により降圧を図る.

④心原性ショック

心原性ショック時の初期介入法を表19に示す.基本方針に従い,図3,17に沿って治療を開始する.低酸素血症,不整脈,循環体液量減少はショッ

クの原因となる.これらへの介入は必須である.特に,血圧低下の原因として左室充満圧の相対的,絶対的低下を除外診断しなければならない.急

性心筋梗塞患者の10~ 15%には体液喪失に起因するショックが含まれる35).その他にも右室梗塞,心タンポナーデ,肺血栓塞栓症なども体液喪失

のカテゴリーに分類される.左室容量負荷徴候(Ⅲ音,水泡音,胸部X線での肺うっ血像)が認められない患者では生理的食塩水を静脈内投与

(250mL/10分で点滴静注)する.急性心筋梗塞に続発する心原性ショックでは至適左室拡張期充満圧は14~ 18mmHgの範囲である.

収縮期血圧90mmHg未満の心原性ショックに対する初期投与薬としてはドパミン(5μg/kg/分)がすすめられる.難治性患者では血圧の反応をみてド

パミンの増量やドブタミンの併用,それに多剤併用療法(カテコラミン+PDE阻害薬,Ⅶ.参照)を行う.これらの治療に抵抗する患者にはIABPを含め

た補助循環の適応(Ⅲ.5.3.参照)となる.一時的な血行動態維持や敗血症を伴う場合にはノルアドレナリン投与が必要となる. 心原性ショックの

患者では治療可能な病変を特定し,根治的治療により介入しなければ死亡率は85%以上に及ぶ.ショック治療と同時に原因検索および原因に対する

介入が必須である.原因疾患が急性冠症候群の場合には,緊急冠動脈造影と冠動脈インターベンションを考慮する.また,根治可能な病態・疾患とし

て急性心筋梗塞における機械的合併症(僧帽弁乳頭筋不全,心室中隔穿孔,心破裂(Ⅲ.5.7.参照),急性心筋炎,急性弁膜症(急性大動脈弁閉

鎖不全症,僧帽弁閉鎖不全症),急性大動脈解離,肺動脈塞栓症,人工弁機能不全,心タンポナーデ(Ⅲ.5.6.参照)などが挙げられる.詳細な心

エコー検査によって介入の可否や時期が決められる.

⑤急性右心不全

Ⅶ.2.を参照.

⑥高拍出性心不全

原因疾患として敗血症,甲状腺中毒症,貧血,先天性心疾患をはじめとする短絡疾患,脚気心,Paget病が挙げられる.まず,それぞれの原因疾患

および病態に対する治療を優先する.また原因に対する治療を施しても改善が認められない患者では,他に基礎心疾患がないか検索する.あらかじめ

基礎心疾患が判明している患者では,その基礎心疾患に対する治療も必要となる.

⑦難治性心不全

2001年に出版され27),2005年に改訂されたACC/AHA心不全診療ガイドライン36)における難治性心不全(ステージD)は,利尿薬,ACE阻害薬,ジ

ギタリスなどの標準的内科的治療に抵抗性であり,入退院を反復して,特別強化治療が必要とされる患者として特徴付けられている.我が国でもほぼ

同様の概念で難治性心不全について対処法が検討されてきた.その治療戦略として,持続的強心薬静脈投与,両心室ペーシングによる心臓再同期

療法(CRT)適応(ステージCから),僧帽弁形成術(左室形成術を加味する患者も含む),機械的補助循環の導入,心臓移植,が挙げられる.

ACC/AHAガイドラインでは,難治性心不全に対して症状の緩和を目的とした強心薬持続投与はクラスⅡb,ルーチンとしての間欠的投与はクラスⅢ

である.しかし,強心薬投与が予後に悪影響を与えるとしても,QOL向上をもたらす例がある以上,それに代替治療法がなければ行わざるを得ない.

唯一,現時点での代替法は補助循環装置,あるいは補助人工心臓である.そして,補助人工心臓が内科的治療より予後を改善するとの

REMATCH30)の報告を受けて,補助人工心臓の長期効果が期待されている(Destination治療).心筋・血管再生治療は現時点では臨床試験の段階

である.

2 治療の基本方針

表1 急性心不全の各病態の血行動態的特徴

平均肺動脈楔入圧:上昇は18mmHg以上を目安とする. *:高血圧性緊急症がある場合に認められる.

心拍数/分

収縮期

血圧

mmHg

心係数平均肺動

脈楔入圧Killip分類Forrester分類利尿末梢循環不全脳など重要臓器の血流低下

①急性非代償性心不全上昇/低下低下,

正常/上昇

低下,

正常/上昇軽度上昇Ⅱ Ⅱ あり/低下あり/なしなし

②高血圧性急性心不全通常は上昇上昇上昇/低下上昇Ⅱ- Ⅳ Ⅱ- Ⅲ あり/低下あり/なし

あり

中枢神経症

状を伴う*③急性肺水腫上昇低下,正常/上昇低下上昇Ⅲ Ⅱ/Ⅳ ありあり/なしなし/あり④心原性ショック

(1)低心拍出量症候群 (2)重症心原性ショック上昇>90

低下,正常<90低下低下

上昇上昇Ⅲ- ⅣⅣ

Ⅲ- ⅣⅣ低下乏尿あり著明ありあり

⑤高拍出性心不全上昇上昇/低下上昇

上昇あり

/

上昇なし

Ⅱ Ⅰ- Ⅱ ありなしなし

⑥急性右心不全低下が多い低下低下低下Ⅰ Ⅰ,Ⅲ あり/低下あり/なしあり/なし

収縮期

血圧

mmHg

心係数平均肺動

脈楔入圧Killip分類Forrester分類利尿末梢循環不全脳など重要臓器の血流低下

①急性非代償性心不全上昇/低下低下,

正常/上昇

低下,

正常/上昇軽度上昇Ⅱ Ⅱ あり/低下あり/なしなし

②高血圧性急性心不全通常は上昇上昇上昇/低下上昇Ⅱ- Ⅳ Ⅱ- Ⅲ あり/低下あり/なし

あり

中枢神経症

状を伴う*③急性肺水腫上昇低下,正常/上昇低下上昇Ⅲ Ⅱ/Ⅳ ありあり/なしなし/あり④心原性ショック

(1)低心拍出量症候群 (2)重症心原性ショック上昇>90

低下,正常<90低下低下

上昇上昇Ⅲ- ⅣⅣ

Ⅲ- ⅣⅣ低下乏尿あり著明ありあり

⑤高拍出性心不全上昇上昇/低下上昇

上昇あり

/

上昇なし

Ⅱ Ⅰ- Ⅱ ありなしなし

⑥急性右心不全低下が多い低下低下低下Ⅰ Ⅰ,Ⅲ あり/低下あり/なしあり/なし

図1a Forresterの分類

図1b Nohria-Stevensonの分類

表3 Killip分類:急性心筋梗塞における心機能障害の重症度分類

図3 急性心不全の初期対応

図9 急性心不全治療のフローチャート

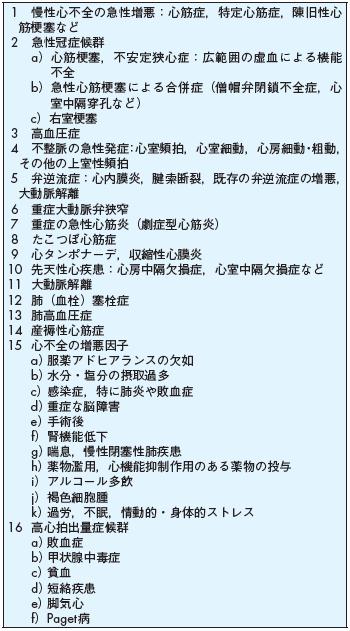

表9 急性心不全の原因疾患および増悪因子

1 慢性心不全の急性増悪:心筋症,特定心筋症,陳旧性心

筋梗塞など

2 急性冠症候群

a) 心筋梗塞,不安定狭心症:広範囲の虚血による機能

不全

b) 急性心筋梗塞による合併症(僧帽弁閉鎖不全症,心

室中隔穿孔など)

c) 右室梗塞

3 高血圧症

4 不整脈の急性発症:心室頻拍,心室細動,心房細動・粗動,

その他の上室性頻拍

5 弁逆流症:心内膜炎,腱索断裂,既存の弁逆流症の増悪,

大動脈解離

6 重症大動脈弁狭窄

7 重症の急性心筋炎(劇症型心筋炎)

8 たこつぼ心筋症

9 心タンポナーデ,収縮性心膜炎

10 先天性心疾患:心房中隔欠損症,心室中隔欠損症など

11 大動脈解離

12 肺(血栓)塞栓症

13 肺高血圧症

14 産褥性心筋症

15 心不全の増悪因子

a) 服薬アドヒアランスの欠如

b) 水分・塩分の摂取過多

c) 感染症,特に肺炎や敗血症

d) 重症な脳障害

e) 手術後

f) 腎機能低下

g) 喘息,慢性閉塞性肺疾患

h) 薬物濫用,心機能抑制作用のある薬物の投与

i) アルコール多飲

j) 褐色細胞腫

k) 過労,不眠,情動的・身体的ストレス

16 高心拍出量症候群

a) 敗血症

b) 甲状腺中毒症

c) 貧血

d) 短絡疾患

e) 脚気心

f) Paget病

筋梗塞など

2 急性冠症候群

a) 心筋梗塞,不安定狭心症:広範囲の虚血による機能

不全

b) 急性心筋梗塞による合併症(僧帽弁閉鎖不全症,心

室中隔穿孔など)

c) 右室梗塞

3 高血圧症

4 不整脈の急性発症:心室頻拍,心室細動,心房細動・粗動,

その他の上室性頻拍

5 弁逆流症:心内膜炎,腱索断裂,既存の弁逆流症の増悪,

大動脈解離

6 重症大動脈弁狭窄

7 重症の急性心筋炎(劇症型心筋炎)

8 たこつぼ心筋症

9 心タンポナーデ,収縮性心膜炎

10 先天性心疾患:心房中隔欠損症,心室中隔欠損症など

11 大動脈解離

12 肺(血栓)塞栓症

13 肺高血圧症

14 産褥性心筋症

15 心不全の増悪因子

a) 服薬アドヒアランスの欠如

b) 水分・塩分の摂取過多

c) 感染症,特に肺炎や敗血症

d) 重症な脳障害

e) 手術後

f) 腎機能低下

g) 喘息,慢性閉塞性肺疾患

h) 薬物濫用,心機能抑制作用のある薬物の投与

i) アルコール多飲

j) 褐色細胞腫

k) 過労,不眠,情動的・身体的ストレス

16 高心拍出量症候群

a) 敗血症

b) 甲状腺中毒症

c) 貧血

d) 短絡疾患

e) 脚気心

f) Paget病

表16 慢性心不全の急性増悪におけるβ遮断薬

表17 急性心原性肺水腫の治療

表42 両心不全の治療

表34 高血圧性緊急症・切迫症の治療薬物

表18 急性心不全における呼吸管理

表19 心原性ショックに対する治療

図14 急性冠症候群による急性心不全の治療指針

表2 NYHA(New York Heart Association)分類